スパムのシステムは多様化・高度化しており、十分に対策するのが難しくなっているのが現状です。

「スパムメールが届いてしまった!どうしたらいいの?」

「迷惑メールが来ないようにしたいけど、具体的にどのような対策をすればいいの?」

スパムメールにお悩みのあなたに、本記事では、問い合わせフォームのスパム対策に関する情報をご紹介します。

▼スパム対策ができるフォーム作成ツールならformrun!以下2つのスパム対策機能を搭載しています。

- reCAPTCHAの設置(フォーム編集画面・コード型フォーム)

- Honeypot保護機能の設定(コード型フォームのみ)

スパムメールの対策にお困りの方はぜひ無料登録してみてください。

目次

メールフォームに届くスパムの危険性や影響

メールフォームにスパムや迷惑メールが届いたら、必ず「メールやリンクを開かずに削除する」ようにしてください。スパムメールを開封したり、メール内のリンクをクリックすることで、自社のシステムやサイトにウイルスを感染させたり、情報が盗まれたりするリスクがあります。

メールフォームに届くスパムの危険性や影響について解説します。

そもそも「スパム」とは

「スパム」とは、違法ビジネスを目論む企業から大量に送信される、無差別的な迷惑メールの総称です。受信者の意向を完全に無視しており、悪質かつ違法性があります。

大きく「標的型メール」と「ウイルス型メール」の2つに分類されます。

【標的型メール】

一般的な問い合わせに見せかけた件名のスパムメール。悪意のあるソフトウェア(マルウェア)が添付ファイルとして仕込まれており、開封すると個人情報が漏洩する危険性あり。

【ウイルス型メール】

問い合わせフォームの回答欄やメール内に、コンピューターウイルスの媒体となるURL・添付ファイルを仕込んでいるスパムメール。個人データの漏洩やアカウントの乗っ取りが生じる危険性あり。

スパムメールの送信者は、不正プログラムの一種である「bot(ボット)」を用いて、サイトの問い合わせフォームに大量のスパムメールを送信します。

問い合わせフォームにある名前・メールアドレス・問い合わせ内容の項目に対して適当な英数字の羅列を設定し、フォームに自動入力して送信するのです。

スパムメールは通常のお問い合わせメールと同じフォルダに届くため、受信側は逐一チェックする手間が生じます。また、実際に存在するメールアドレスや電話番号を用いてスパムメールを送っているケースがあり、スパムメールはさまざまな被害をもたらしています。

スパムのシステムは常に進化し続けており、対策がとりづらく非常に厄介です。メールフォームのセキュリティが弱いと、不正プログラムの一種であるボットにより検知され、スパムメールを大量に送りつけられる危険性があります。

スパムの被害にあわないためにも、フォームのセキュリティ対策が十分なされているフォームシステムを選ぶことが重要です。例えば、弊社が提供しているフォーム作成ツール『formrun』では、下記のようなスパム対策機能を実装しています。

・reCAPTCHAの設置(フォーム編集画面・コード型フォーム)

・Honeypot保護機能の設定(コード型フォームのみ)

スパムメールの対策にお困りの方はぜひ無料登録してみてください。

スパムメールの危険性

悪質かつ不正なスパムメール。具体的にはどのようなリスクがあるのか解説します。スパムメールの具体的な危険性について確認し、トラブルが発生しない状態を目指しましょう。

1. ウイルスに感染する恐れがある

問い合わせフォームの「問い合わせ内容」部分にURLが記載されていたり、ファイルが添付されていたりなど、スパムメールにはさまざまなタイプがあります。

このURLの遷移先や添付ファイルは、閲覧・開封することで、パソコンに悪影響を及ぼすウイルスに感染する可能性があります。絶対にクリックやダウンロードをしてはいけません。

また、クリックなどの操作をすることでメールアドレスが今も使われていると判断され、さらにスパムメールが届く場合があります。

2. 機密情報が盗まれる

スパムメールは情報漏洩のきっかけになりえます。スパムメールで届いた添付ファイルやURLに仕込まれたウイルスが、メールを開いたパソコンや関連ネットワーク(家庭・社内など)から情報を盗み出すのです。

特に社外秘のものや個人情報が大いに含まれているものなど、損害賠償などの問題に発展しうるものは要注意。メールが届いたからといって無作為に開封するのではなく、スパムの危険性も認識したうえで適切な対処を取ることが大切です。

3. スパムへの対応に手間がかかる

毎日大量に届くメールの中から、業務に関わるメールとスパムを分類するのは、時間と手間がかかります。本来業務に割くべき時間をスパム対応に追われるのは、看過できないデメリットです。

加えて、大量のスパムがメールフォルダを圧迫し、Webサイトの稼働に悪影響を及ぼしかねません。

4. Webサイト自体の評価が下がる

スパムメールが届いたWebサイトをそのまま放置すると、サイト・ドメイン名の評価を下げてしまう危険性があります。

サイト自体の評価は、検索時の上位表示を妨げ、SEO効果の低減につながります。集客や売り上げに悪影響を出さないために、スパムを放置せず、まめな対応が必要です。

メールフォームにスパムが届いたときに即日やるべき対策5選

自社のメールフォームに突然、大量の迷惑メールが届いたら、ウイルスへの感染や情報漏洩のリスクが気になり、不安になってしまいます。

万一スパムを見つけた場合、あなたが即日やるべき対策を5つご紹介します。

1.メールやリンクを開かずに削除する

スパムには一切「触れない」ことが、最も重視すべき対策です。スパムからのウイルス感染・情報漏洩は、メールを開封したりリンクにアクセスしたりすることで生じます。

メールを一切開かずに削除すれば、ウイルス感染や情報漏洩のリスクを回避できます。件名が明らかに通常の問い合わせだと思えない文字の羅列・意味不明な日本語であれば、開かずに削除するのがベストです。

2.パソコンをネットワークから遮断する

スパムの影響によりウイルスに感染したパソコンは、ネットワークにつながることで外部へウイルスを拡散させてしまいかねません。

スパムメールと気付かずにメールを開封したり、本文中のURLをクリックしてしまった場合は、該当するパソコンをネットワークから遮断してください。有線LANならばLANケーブルを抜き、Wi-Fiを活用している場合はオフにしましょう。

3.スキャンでウイルス感染を確認する

ウイルス感染が疑われるパソコンは、すぐに悪影響がないか確認する必要があります。Nortonやウイルスバスターなど、自社で採択しているソフトウェアの機能を活用しましょう。

スパムメールが届いたら、ウイルス対策のソフトウェアをひらき、スキャンをかけてウイルスを検知します。いざという時にすぐにウイルス感染の有無を調べられるので安心です。

まだウイルス対策のソフトウェアをダウンロードしていない場合は、スパム対策の一環ですぐに実装してください。

4.メールフォームを最新バージョンにする

メールフォームにはバージョン情報があり、最新のシステムがリリースされるたびに更新が必要です。バージョンを更新することにより、最新のセキュリティ対策が適用されます。

フォームの設定画面からバージョン情報を確認し、常に最新の状態で使用できるよう、定期的に更新をかけましょう。サービスによっては自動的に更新がかかるよう設定できます。

5.フォームを新しく設置する

スパムメールが何度も届いてしまう場合、フォームそのものがbotに目をつけられている可能性が考えられます。対策を講じても改善しえないのであれば、最終手段としてスパム対策が実装されている別のフォームへと移行しましょう。

最新のスパム対策が実装されているフォーム作成ツールは数多くリリースされています。弊社が提供する『formrun』もそのひとつ。

幅広い業務で活用できる40種以上のテンプレートからボタンひとつで簡単にフォームを生成できる手軽さで、フォーム作成の手間を大きく軽減します。各チャット・カレンダーツールと連携可能で、移行するのに手間がかからないのも嬉しいポイントです。

もちろん「reCAPTCHA」「Honeypot保護機能」といったセキュリティ対策を実装済み。セキュリティ対策に詳しくなくても安心してお使いいただけます。

メールフォームにスパムメールがこないようにする対策6選

大量に送信されるスパムメールに逐一対応していては、本来やるべき業務に集中できません。メールフォームにスパムがこないようにする上で有効な対策を6つご紹介します。

スパム対策は複数の方法を組み合わせることで強化できるので、ぜひ参考にしてみてください。

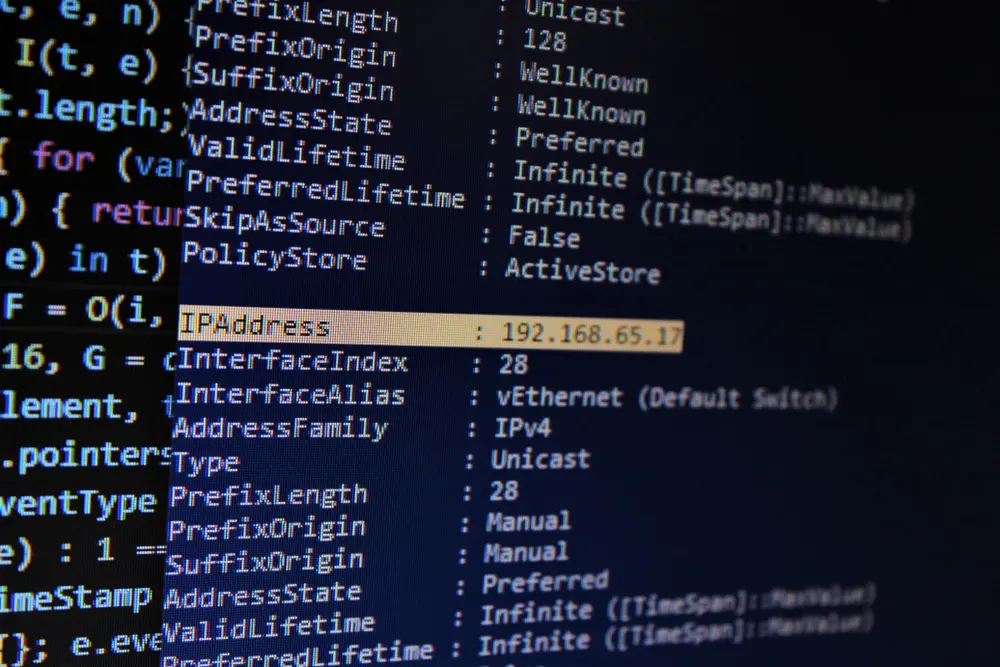

1. アクセス元のドメイン・IPに制限をかける

同じドメイン・アドレスから何通もスパムが届く場合、アクセス元のドメインやIPアドレスに制限をかける方法が有効です。ブロックしたりドメイン拒否を設定したりすることで、同一送信者からのスパムメールを防げます。

ネットで検索すると、送信者のIPアドレスを取得できるツールや方法がたくさん紹介されています。そちらを利用すれば、IPアドレスをもとにアクセス制限をかけられます。着実にスパム業者からのメールを断つべく、IPアドレスの取得ができる問い合わせフォームを選んで導入しましょう。

2. reCAPTCHAを設置する

「reCAPTCHA」は、Webサイトに設置することで、相手が人間かbotかを自動的に判別するサービスのことです。指定された画像を選択したりチェックボックスにチェックを入れたりする方法で判別するだけでなく、最近はユーザーのページ内での挙動から高精度でbot判定できるサービスが登場しています。

中でもGoogle社が提供している「Google reCAPTCHA」は、PFP・WordPressといったさまざまなサイトサービスに汎用が可能です。導入に迷ったら、Google reCAPTCHAをおすすめします。

ただしGoogle reCAPTCHAでスパムメールが100%なくなるわけではないため、並行して別の対策も検討しましょう。弊社の『formrun』は、Google reCAPTCHAに加えてHoneypot保護機能を実装。さらに、情報セキュリティマネジメントについての国際規格「ISO 27001 (ISMS)」、SSL(Secure Sockets Layer)・TLS(Transport Layer Security)による通信情報の暗号化、24時間365日のサーバー監視体制など、バランスよくセキュリティ対策を施しています。

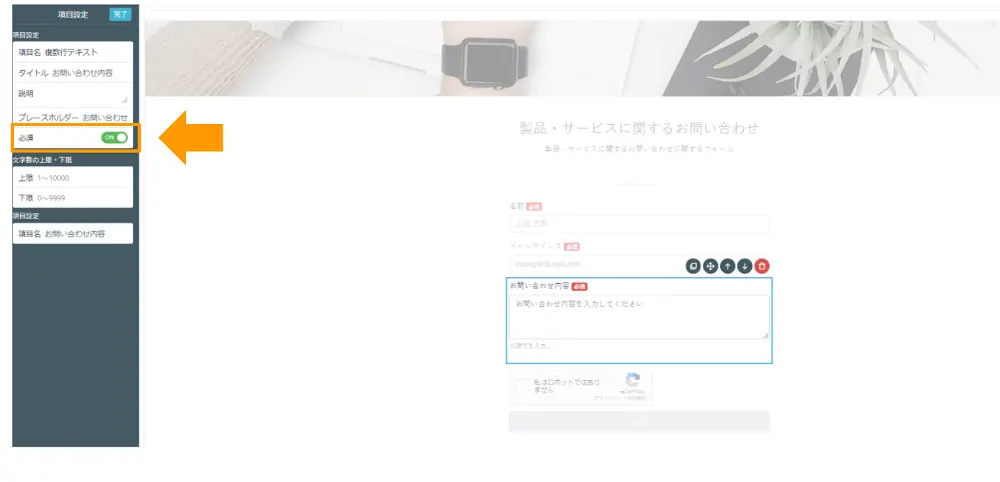

3. お問い合わせフォームに必須項目や確認画面を設置する

必須項目を設けたり、入力後の確認画面を設置したりすることで、botによる送信までの手間を増やし、簡単にスパムを自動送信できない状態に整えることが可能です。

ドメイン・IPの制限やreCAPTCHAの設置と並行して行うことで、スパム対策をより強化できます。

上記は弊社提供のツール『formrun』の編集画面です。フォーム作成ツールを活用することで、必須項目の設定や確認画面の追加があっという間に実現できます。formurunは、エンジニアの知識がなくても、ワンクリックでフォーム内の項目を追加・変更できるため、多くのお客さまにご愛用いただいています。

4. フォームのリンク名を変更する

スパムを配信するbotの大半は、英語圏をターゲットにしています。メールフォームのURLに英単語を使わないようにするだけで、効果的なスパム対策になるのです。

問い合わせを意味する「contact」「Inquiry」といった英語をURLに使用している場合は、漢字やひらがな等の2バイトコードの文字を使用するか、「toiawase」「renraku」といったローマ字読みを使用するのがおすすめです。

5. フォームへのリンク貼付を禁止する

スパム対策のひとつに、ウイルス感染や情報漏洩を誘発するURLを貼付させない方法があります。メールフォーム内にリンクを貼れないよう設定することで、危険なリンクをbotに使わせないことが可能です。

WordPressでつくったサイトは、「Perfmatters」という拡張機能を利用することで、フォーム内でのリンク貼付を禁止できます。

6. プラグインを追加する

CMS(コンテンツマネジメントシステム)の一種として有名なWordPressには、プラグイン(拡張機能)が豊富に用意されています。

プラグインの中には、スパム対策に強みをもつものがあります。以下よりおすすめのプラグインを4つ紹介します。WordPressを用いてホームページを作成している場合は、ぜひ参考にしてみてください。

海外スパム対策に特化!日本向けサイトの強い味方| Throws SPAM Away

https://wordpress.org/plugins/throws-spam-away/

「Throws SPAM Away」は、海外からのスパムコメントに対応した日本製のプラグインです。日本語が含まれていないコメントや、NGキーワードに設定した文言込みのコメントを自動的に除外してくれるため、コメントをチェックする手間が不要となります。

また、コメント内のURL数やIPアドレスに基づいた判定が行われるため、日本人向けのサイトを運営している場合は導入するのがおすすめです。

大量に届くコメントからスパムを自動的に見抜く| Akismet

https://wordpress.org/plugins/akismet/

WordPressのスパム対策プラグインとして有名なのが「Akismet」です。投稿されたコメントを判別し、スパム認定されたものを自動的に除外するように設定できます。大量に届くコメントの中からスパムかどうかチェックしていくのは手間がかかるため、時間を節約するためにもAkismetの導入がおすすめです。

Akismetには無料プランと有料プランがあり、個人サイトであれば無料プランで利用できます。商用目的のサイトであれば月額1,080円~と料金が定められているため、ご注意ください。

無料利用可!スパムの自動排除を手軽に実現|Spam Destroyer

https://wordpress.org/plugins/spam-destroyer/

「Spam Destroyer」は、Akismetと同じく自動でコメントを判別して削除してくれるプラグインです。Akismetよりも手軽に導入でき、無料で利用できるため、とりあえずスパム対策をしておきたい初心者に適しています。

ただし、スパム用のコメントフォルダが作成されるわけでないため、あとからスパムコメントをチェックしたい方には不向きです。その場合はAkismetでの登録を進めることをおすすめします。

フォーム作成とスパムメール対策が可能| Ninja Forms

https://wordpress.org/plugins/ninja-forms/

「Ninja Forms」は、フォーム作成ができるプラグインです。プログラミングの知識がなくても簡単にフォームが作れるため、多くのサイト・ブログに導入されています。

Ninja Formsには「Honeypot」と呼ばれる機能が搭載されており、botによるスパムメールを防げます。また、Honeypotでうまく除外できないケースにはスパム対策用の設問が用意されているので、併せて活用するのがおすすめです。

メールフォーム以外で行うスパム対策3選

企業によっては、メールフォームを使わず、ホームページの会社概要などに問い合わせ用のメールアドレスを掲載しています。メールフォームを使用していなくても、悪質な業者は公開されているアドレスを利用して、スパムメールを送ってくる場合があります。

メールフォームを利用しない場合でも、スパムに有効な対策を講じることが可能です。セキュリティ強化に努めましょう。

1. メールアドレスを画像化する

スパムbotがメールアドレスを取得する場合、ホームページの公開画面ではなく、ホームページを構成するHTMLのデータを読み込んでいます。そのため、メールアドレスを画像にして掲載すれば、botによる読み込みを防げます。

ただし、メールアドレスをコピー&ペーストできなくなるため、問い合わせをしたいユーザーにとっての利便性が下がってしまう点がデメリットです。加えて、アドレスを手入力することで打ち間違いが発生しやすくなります。一見わかりにくいアドレス(「0」「o」など)を使用している場合は、注釈を入れるなど、ユーザーの使いやすさも考慮しながらスパム対策を検討しましょう。

2. Java Scriptを用いて暗号化する

プログラミング言語の一種である「Java Script」を使えば、メールアドレスを暗号化できます。たとえば「m」を「109」、「a」を「97」のように変換できるため、スパムbotがHTMLをチェックしても、メールアドレスを見つけられません。

Java Scriptを活用するには、プログラミング言語の知識がやや必要です。メールアドレスをJava Scriptで暗号化できるツールがいくつか公開されているので、調べてみてください。

3. メールアドレス内の文字を別の記号とする

メールアドレス掲載時のスパム対策として取り入れやすいのが、アドレス内の文字を別の記号にする方法です。

たとえば「mail@mail.com」の「@」部分を「★」「◎」などの記号に変えることで、スパムbotに正しい情報を伝えづらくします。

ユーザーに対しては「★を@に変えてお送りください」などの一言を沿えるだけでOK。比較的簡単な手法です。

専門知識は不要!スパム対策機能があるメールフォーム作成ツール「formrun」

システム知識があまりなく、本当にちゃんとスパム対策できているか不安であれば、スパム対策ができるフォーム作成ツールを使ってフォームを作成するのがおすすめです。

中でもおすすめしたいのが、弊社が提供しているメールフォーム作成ツール『formrun』です。

formrunは、弊社が提供しているフォーム作成ツールです。フォームの作成から問い合わせの管理まで一元化でき、業務効率化をサポートします。

メールだけでなく、Slackやチャットワークなどチャットツールへの通知ができるため、確認漏れが防げて便利です。しかし、スパム対策をしておかないと、頻繁に迷惑な通知が届くだけでなく、ウイルス感染や情報漏洩を誘発します。

formrunには下記のスパム対策・システム保護機能があるため、安心してフォームをご利用いただけます。

reCAPTCHA(フォーム編集画面・コード型フォームに設置可能) | ユーザーの挙動からスパムを自動的に検出する機能。 |

Honeypot保護機能(コード型フォームのみに設置可能) | あえてbotのスパムを誘発し、botの攻撃パターンやシステム構造を分解する機能。 |

ISO 27001(ISMS) | 情報セキュリティを管理するための国際規格を取得済み。適切にリスク管理したり、継続的に改善したりする仕組みを実現。 |

プライバシーマーク | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会より、個人情報の保護体制に対する第三者認証「プライバシーマーク」の付与を認定されている。 |

Amazon Web Services(AWS) | ウイルスやサイバー攻撃によるデータベースの破損・紛失に対応すべく、毎日データベースを自動的にバックアップする。 |

24時間365日の管理体制 | システムに障害が起きた場合、早急にシステム担当者へ連絡。同時に、状況に応じたリカバリー作業を実施する。 |

データアクセスの管理/制限 | データベースへのアクセスは弊社のシステム担当者のみ。第三者がサーバーに保管されているデータアクセスを禁じている。 |

SSL(Secure Sockets Layer) TLS(Transport Layer Security) | フォームを介して通信する情報を暗号化し、第三者が解読できないようにする。情報漏洩に効果を発揮。 |

メールフォームにはスパム対策が重要!難しい場合は対策済みの作成ツールを

ホームページやブログの運営を妨げるスパム。迷惑なメールがフォームに届いてしまったときは、焦らずに「開封せずに削除する」が原則です!万一開封してしまった際は、ネットワークの遮断やソフトウェアによるスキャン、フォームの再作成を検討してください。

もちろん、スパムがこないよう事前に対策し、1通もこなくなるのが1番です。フォーム内にreCAPTCHAや必須項目・確認項目を設置したり、URLを変更したり、適切なプラグインを導入することでスパムを防げます。

スパム対策に自信がなければ、あらかじめスパム対策の機能が搭載されたツールを利用してください。弊社の『formrun』なら、スパム対策が万全なフォームを、初心者でも簡単に作成できます。無料ではじめられますので、興味があれば一度登録して利用してみてください。