「記述式設問の作り方・設定方法を知りたい」

「記述式設問のカスタマイズや制限設定を知りたい」

Googleフォームを運用している方は、上記のような悩みを抱えている場合も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事ではGoogleフォームで記述式設問を作成する手順、文字数制限を設定する方法、必須回答を設定する方法などを解説します。回答内容の検証を設定する方法や活用例もご紹介しますので、最後までご覧ください。

また、記述式で途中離脱を防ぎ回答率を高めるなら、フォーム作成ツール「formrun」がおすすめです。formrunを使用するメリットは主に下記の7つです。

- プログラミング不要

- 集計がリアルタイムで行える

- 入力補助機能がつけられる

- ワンクリックでrecaptcha設定可能

- お問い合わせ管理、メール対応も可能

- Googleアカウントがある人は簡単に登録が可能

- 万全のセキュリティ

以上の機能が完備されており、基本料金は無料です。

ビジネス用フォーム作成ツール「formrun」では、複数人でデザイン性の高いフォームを管理できます。

▼ビジネス利用では、formrunユーザーの”7割”がGoogleフォームから変更しています。

Googleフォームとformrunの違いを知りたい方は、こちらをご覧ください。

>> formrunとGoogleフォームの違い

目次

Googleフォームで記述式設問を作成する手順【6STEP】

Googleフォームで記述式設問を作成する手順は下記の通りです。

- Googleフォームにアクセスし、新規フォームを作成する

- フォームのタイトルと説明を入力する

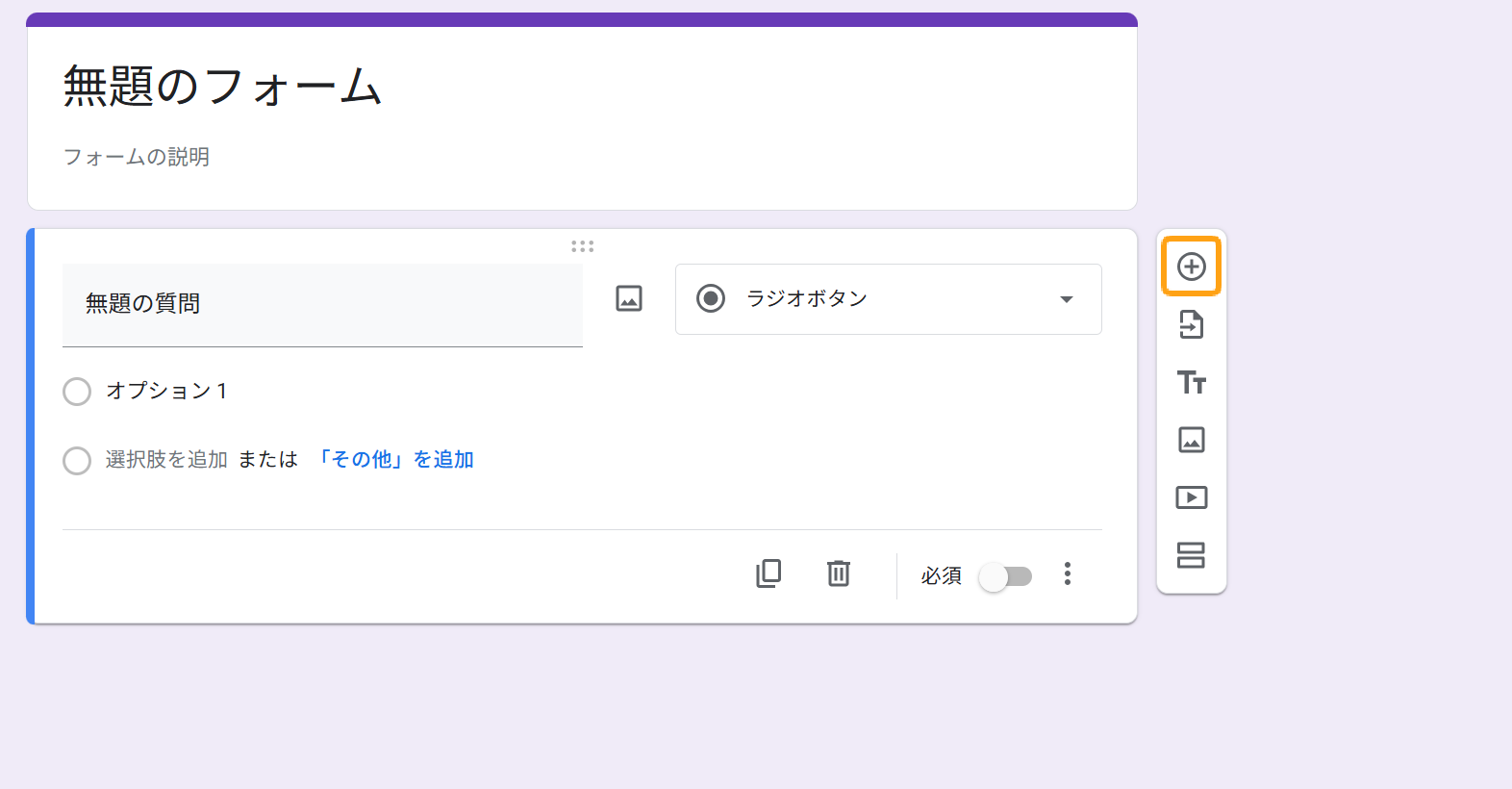

- 右側の「+」ボタンをクリックして質問を追加する

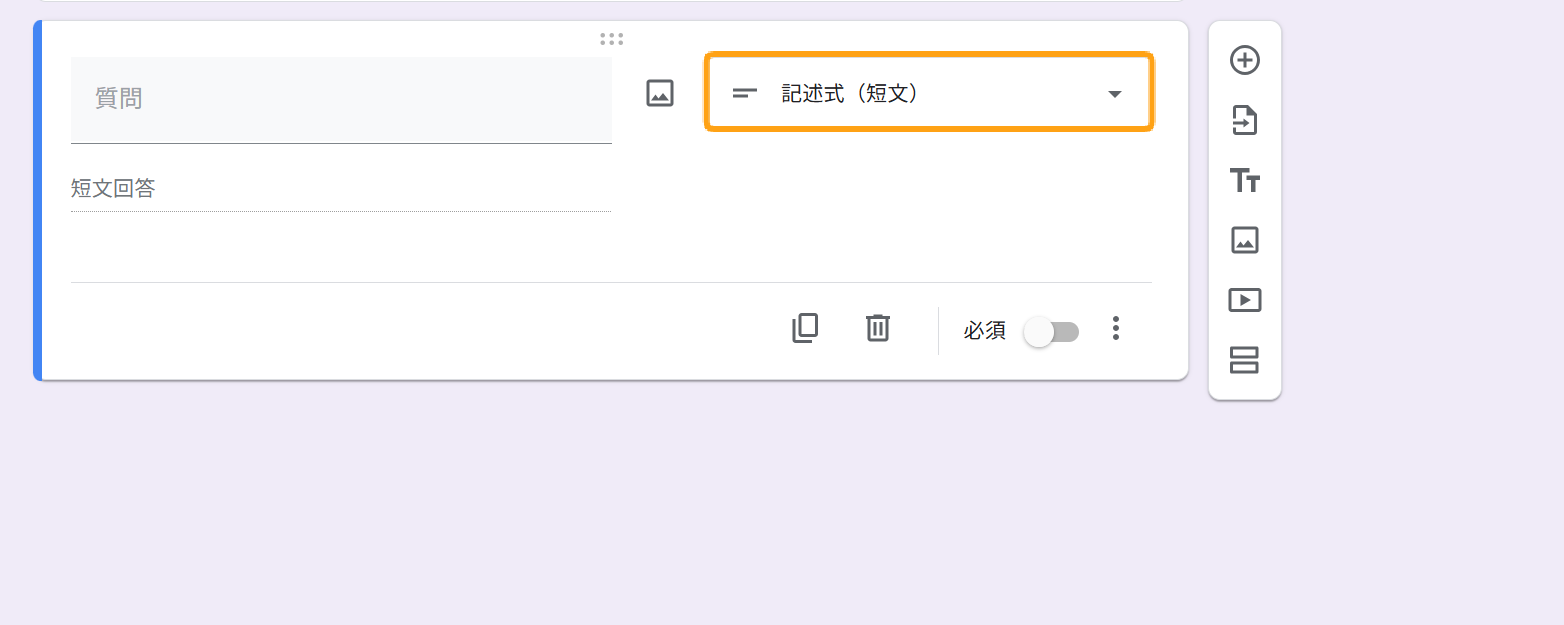

- 追加された設問の「ラジオボタン」部分をクリックし、「記述式」を選択する

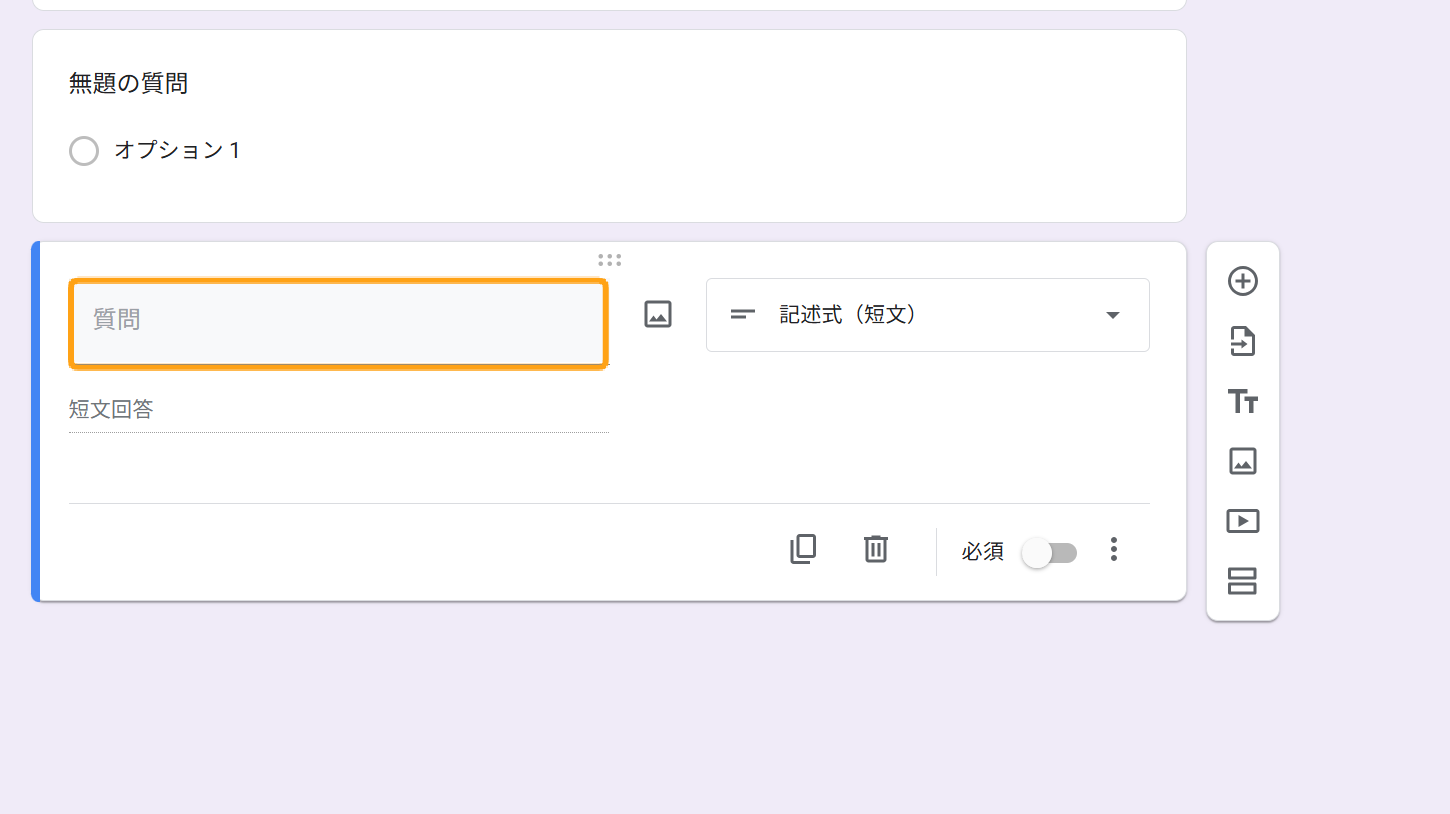

- 設問文(質問内容)を入力する

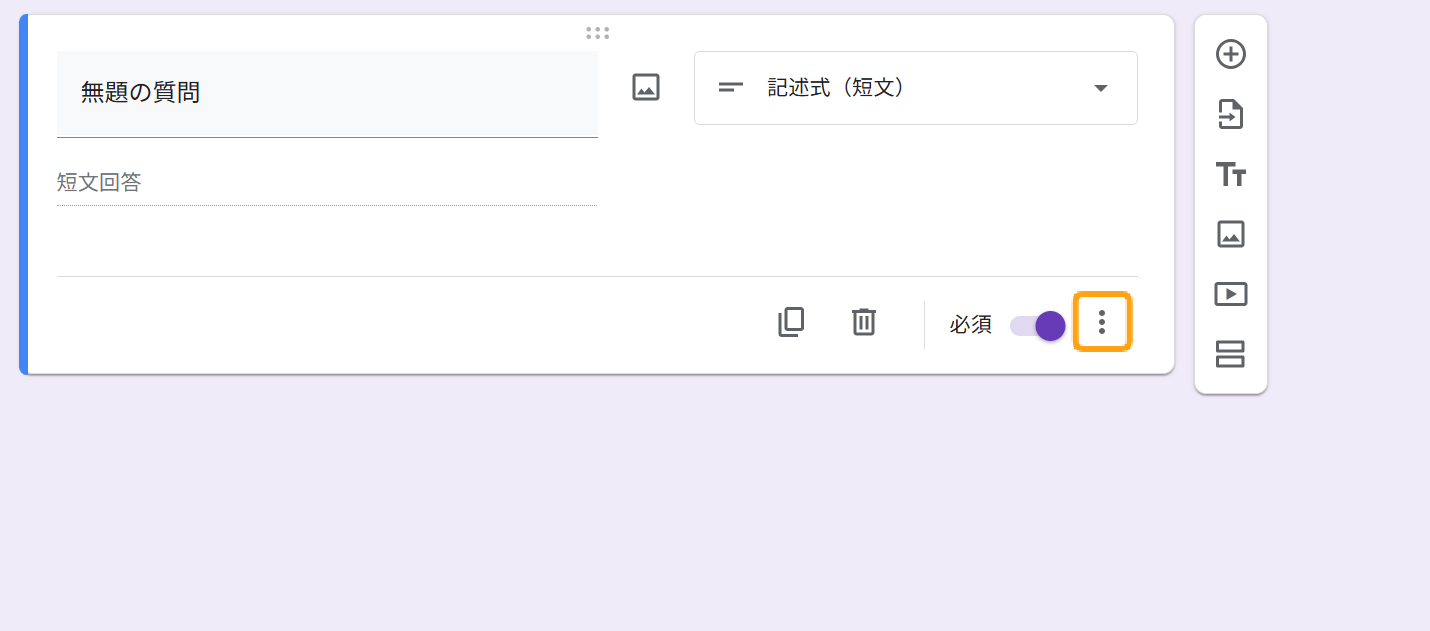

- 必要に応じて「必須」スイッチをオンにし、設定を完了する

Googleフォームの記述式設問で文字数制限を設定する方法【6STEP】

Googleフォームの記述式設問で文字数制限を設定する手順は下記の通りです。

- Googleフォームを開き、「新しいフォームを作成」する

- 設問を追加し、質問タイプで「記述式」または「段落」を選択する

- 質問内容を入力する

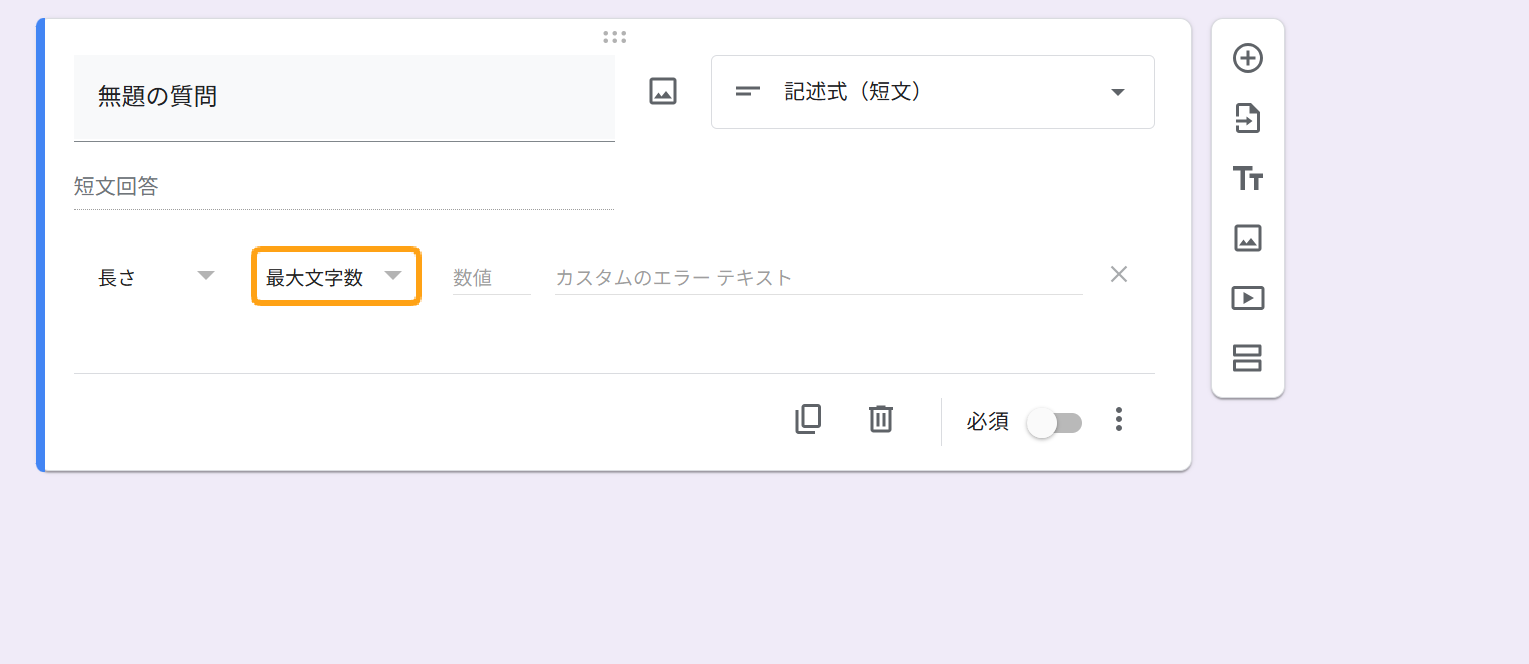

- 右下の「︙(その他)」メニューをクリックし、「回答の検証」を選択する

- 「長さ」を選択し、最大文字数または最小文字数を設定する

- 必要に応じてエラーメッセージを入力し、設定を保存する

これにより、回答者が指定された文字数範囲内で回答するよう制限でき、アンケートや申込フォームの質を担保できます。

Googleフォームで文字数制限を設定する方法について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

>> Googleフォームの回答の文字数制限を設定する方法は?2つの注意点を解説

Googleフォームの記述式設問で必須回答を設定する方法【3STEP】

Googleフォームの記述式設問で必須回答を設定する手順は下記の通りです。

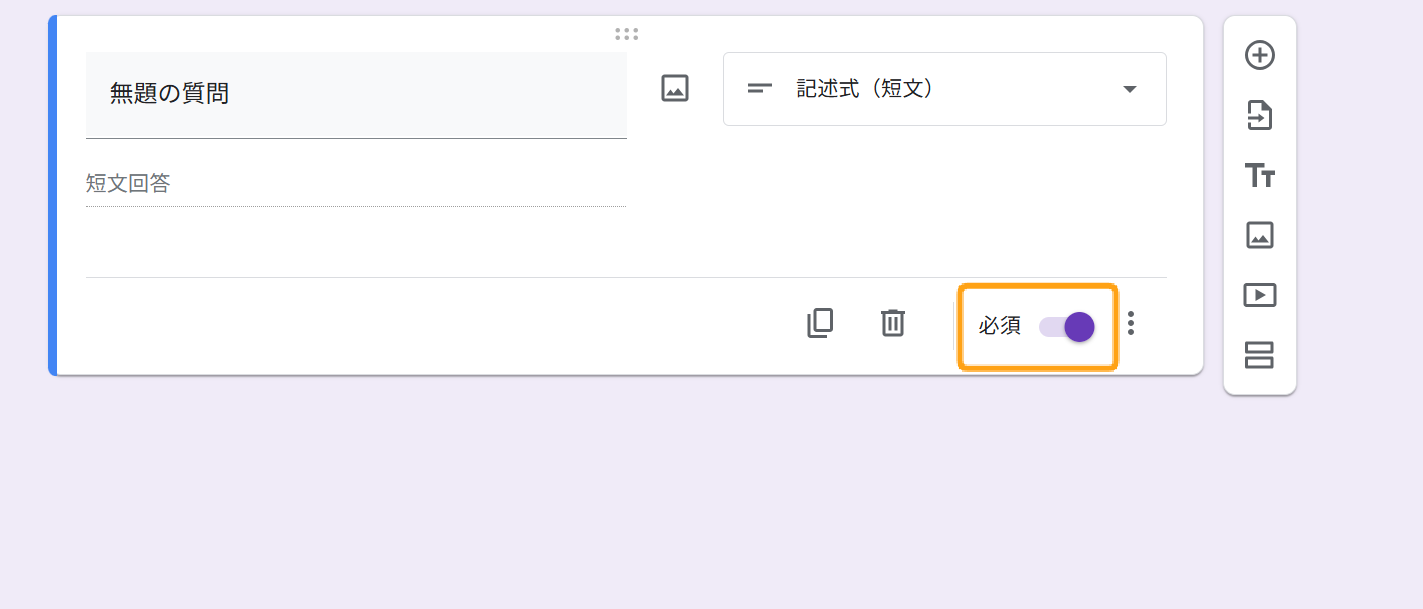

- Googleフォームで記述式設問を作成する

- 設問の右下にある「必須」スイッチをクリックしてオンにする

- フォームを保存・公開する

上記の設定により、記述式設問が未入力の場合は「この質問への回答は必須です」と表示され、回答者は必ず入力しなければ送信できません。

Googleフォームの記述式設問で回答内容の検証を設定する方法【5STEP】

Googleフォームの記述式設問で回答内容の検証を設定する手順は下記の通りです。

- Googleフォームを開き、記述式設問を追加する

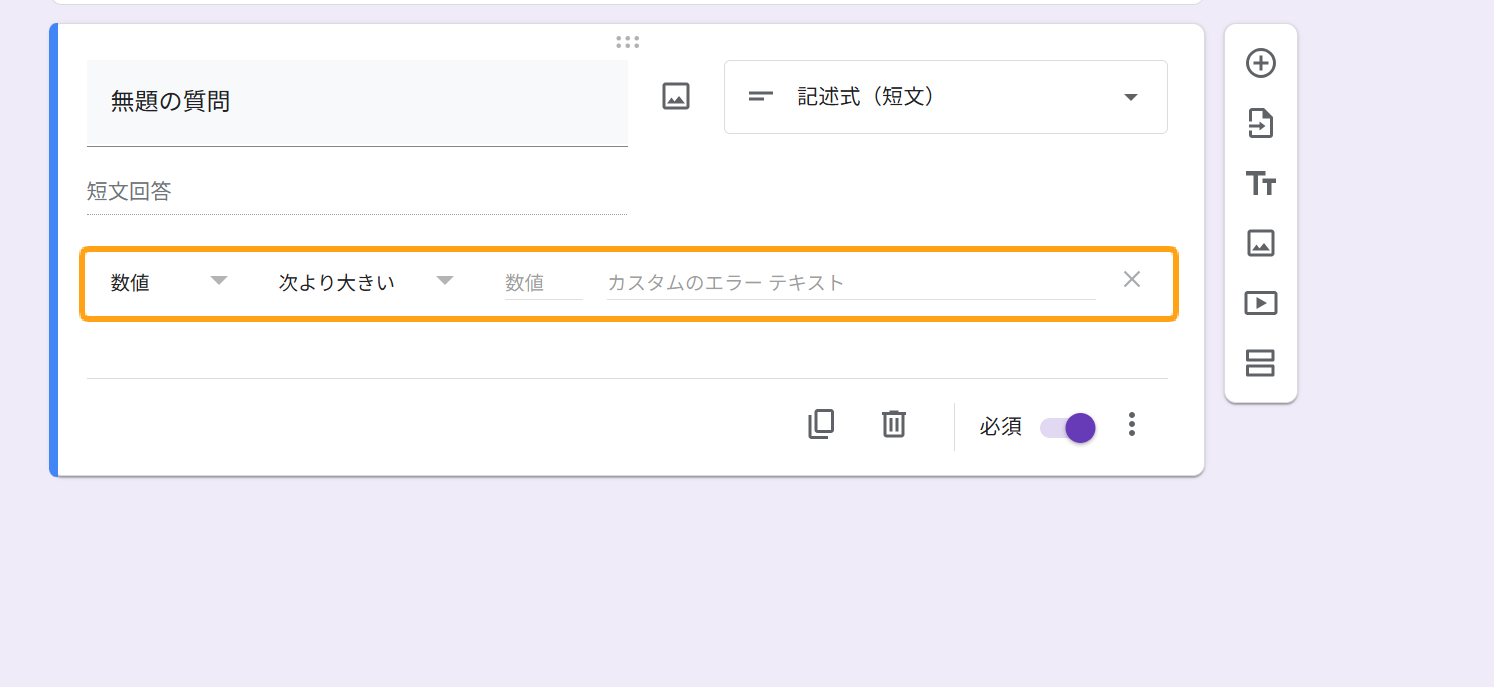

- 設問の右下にある「︙(その他のオプション)」をクリックする

- 「回答の検証」を選択する

- 検証したい内容(例:テキスト、メールアドレス、数値など)を設定する

- 必要に応じてエラーメッセージを入力する

回答の検証機能を使えば、メールアドレスや電話番号、数値など入力内容に条件を設けて正しい形式で回答してもらえるため、不適切な入力を未然に防げます。

Googleフォームの記述式設問の活用例3選

Googleフォームの記述式設問の活用例は下記の通りです。

- 基本情報の収集

- イベントや予約の申込フォーム

- 社内調査や満足度調査

それぞれの活用例を詳しく見ていきましょう。

基本情報の収集

Googleフォームの記述式設問は、氏名・メールアドレス・電話番号・住所などの基本情報収集に活用できます。

記述式設問は、短文や長文で自由に情報を入力できるため、個々の回答者ごとに異なる情報や詳細な内容を正確に取得可能です。また、必須項目や入力形式の制限などの設定も可能なため、記入漏れや誤入力を防ぎ、効率的かつ正確に基本情報を集められます。

さらに、Googleフォームは入力内容を自動でGoogleスプレッドシートに集計できるため、収集した基本情報を一覧で管理しやすい点もメリットです。

イベントや予約の申込フォーム

Googleフォームの記述式設問は、イベントや予約の申込フォームで参加者の氏名、連絡先、要望など自由記述が必要な情報を収集する際に活用できます。

記述式設問は、回答者が自由にテキストを入力できるため、選択肢では対応しきれない個別の情報や詳細な要望、質問内容などを正確に取得可能です。また、メールアドレスや電話番号などの個人情報も記述式で入力してもらえるため、申込者ごとに異なる情報を柔軟に収集できます。

予約フォームでは「希望日時」「参加人数」「特記事項」を記述式で入力してもらえば、柔軟な対応が可能です。

社内調査や満足度調査

Googleフォームの記述式設問は、社内調査や満足度調査で従業員の具体的な意見や要望、評価内容などの自由記述を収集する際に活用可能です。

選択式設問だけでは得られない詳細な背景や個別の事情、具体的な改善提案などを記述式で自由に入力してもらうことで、組織の課題や従業員の本音を把握しやすくなります。また、匿名性の確保や設問設計の工夫で、より率直なフィードバックを集められるため、組織改善や従業員満足度向上の施策につなげられます。

たとえば、「職場に対する要望があれば自由にお聞かせください」などの自由記述欄を設け、従業員から制度や環境に対する改善提案や意見を幅広く集めることが可能です。

社内アンケートについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

>> 社内アンケートの基本と本音を引き出すコツを解説【回答例付き】

Googleフォームの記述式設問に関するよくある質問

Googleフォームの記述式設問に関するよくある質問を整理しました。詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

記述式と段落の違いはなんですか?

Googleフォームの記述式と段落の違いは、入力できる文章の長さや入力スペースの大きさにあります。記述式は短文向け、段落は長文向けです。

記述式は名前やIDなど短い回答を想定した形式で、回答欄が一行のみで改行ができません。これに対し段落は備考や意見など長文の入力に適しており、複数行の入力や改行が可能です。

どちらも文字数制限は設置できますが、入力スペースの見た目と使いやすさが異なります。

記述式で複数回答を設定できますか?

Googleフォームの記述式設問では、1つの設問に対して複数回答を設定できません。

記述式や段落式は、1つの設問につき1つの自由記述欄しか設置できない仕様です。複数の短文や記述式回答を1つの設問で受け付ける機能は用意されていません。

複数回答が必要な場合は、選択式のチェックボックス形式を利用する必要があります。

記述式と他の形式を1つの設問にまとめられますか?

Googleフォームでは、1つの設問内で記述式と他の形式をまとめて併用できません。

Googleフォームの設問は形式ごとに独立しており、記述式と選択式など異なる回答形式を混在させる機能は提供されていません。複数の回答形式を組み合わせたい場合は、設問を分けて作成する必要があります。

また、チェックボックス形式など複数回答が可能な選択肢に「その他」を追加して自由記述欄を設ける方法もありますが、設問形式の併用とは異なります。

記述式設問の回答を自動で集計・分析できますか?

Googleフォームの記述式設問の回答は、自動で集計・分析できます。

Googleフォームには自動集計機能があり、フォーム上でリアルタイムに回答を一覧表示したり、表形式で整理したりできます。また、Googleスプレッドシートと連携すれば、さらに詳細な分析や加工も可能です。

ただし、記述式の自由記述はグラフ化されず、一覧や個別表示が中心となります。

自由記述式のアンケートの集計方法や分析方法について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

>> アンケートの自由記述の3つの集計方法や分析方法、作成のポイントを解説

記述式設問に条件分岐は使えますか?

Googleフォームの記述式設問には、条件分岐は利用できません。

Googleフォームの条件分岐機能は、ラジオボタンやプルダウンなどの選択式設問にのみ対応しており、記述式や段落式などの自由記述設問では分岐設定ができない仕様です。

たとえば、「あなたの年齢を入力してください」という設問の回答内容が「20」だった場合のみ次の特定の質問を表示するなどの分岐はできません。

記述式の回答欄の大きさは変更できますか?

Googleフォームの記述式の回答欄の大きさは変更できません。

Googleフォームは質問形式ごとに入力欄の大きさが固定されており、記述式の場合は一行のみ、段落の場合は複数行の入力欄となります。フォーム作成時に入力欄の幅や高さを自由に調整する機能は用意されていません。

たとえば、名前やメールアドレスを入力してもらう記述式設問では、一行だけの小さな入力欄が表示されます。

回答データのダウンロードや通知はできますか?

Googleフォームの記述式設問を含む回答データは、ダウンロードも通知も可能です。

Googleフォームでは、回答データをCSVファイルやPDFとしてダウンロードでき、Googleスプレッドシートと連携して、自動で集計・管理もできます。また、回答があった際に通知メールを受け取る設定も用意されています。

アンケートの回答をダウンロードしたい場合は、フォームの「回答」タブから「︙」メニューを開き、「回答をダウンロード(.csv)」を選択すれば、全回答をCSVファイルで取得可能です。

記述式で途中離脱を防ぎ回答率を高めるなら「formrun」がおすすめ!

記述式で途中離脱を防ぎ回答率を高めるなら、フォーム作成ツール「formrun」がおすすめです。formrunには主に下記の3つの特徴があります。

- 記述もプルダウンも直感的にわかる

- EFO(フォーム最適化)で回答者の離脱を防げる

- アンケート回答の集計も自動でできる

それぞれの特徴を詳しく解説します。

記述もプルダウンも直感的にわかる

formrunは豊富なテンプレートや分かりやすいUIを備えており、専門的な知識がなくても誰でも簡単にフォームを作成・編集できます。

設問の追加や編集もクリック操作だけで行えるため、記述式やプルダウンなど各種入力項目の違いが視覚的にも明確で、回答者も迷わず入力可能です。

たとえば、formrunの管理画面では「記述式」「プルダウン」「日付選択」などの入力項目をドラッグ&ドロップで追加でき、各項目のラベルや説明文もすぐに編集できます。

テンプレートを利用すれば、用途に合った設問形式があらかじめセットされているため、初めてのユーザーでも直感的にフォームを完成させられます。

EFO(フォーム最適化)で回答者の離脱を防げる

送信する際のエラーや、項目数が表示されていない、ブラウザを間違えて閉じてしまうなど、フォームにまつわるよくある上記のようなストレスが原因でフォームから離脱するユーザーは7割を超えると言われています。

それらの離脱を防ぐため、回答者が便利にフォームを利用できる取り組みとして、残項目数表示や、ページ分割機能、入力途中保存、リアルタイムでのエラー表示機能などがあります。

そのためユーザーは、「自分の入力内容に間違いがないか」「あと何分で完了するか」などを常に把握できるため、回答負担が大幅に削減可能です。

EFO機能を導入するには約30,000円の費用がかかることが一般的ですが、formrunでは、わずか3,000円〜EFO機能を導入できます。

ぜひformrunでEFO機能を導入し、フォームの通過率が上がる経験をしてみてください。

アンケート回答の集計も自動でできる

formrun(フォームラン)では、回答がリアルタイムで集計されているため、いつでも回答結果が確認できます。

自動でデータをグラフ化、自動で回答データを一覧化できるので、簡単な集計・確認作業はformrunで完結します。

また、Googleスプレッドシートと連携したデータ集計やExcelファイルへのエクスポートも可能なので、より複雑な集計作業も可能です。

これまでアンケート回答状況の報告に集計の手間がかかっていた方は、ぜひformrunでアンケートフォームを作成し、集計作業まで効率化してみてください。

Googleフォームの記述式設問は用途に合わせてカスタマイズしましょう

Googleフォームの記述式設問は、回答者が自由にテキストを入力できるため、基本情報の収集に適しています。氏名やメールアドレス、電話番号などの個人ごとに異なる情報を正確に取得できるだけでなく、住所や会社名など選択肢では網羅しきれない多様な回答に柔軟に対応可能です。

また、Googleフォームでは入力形式の制限や必要な項目の設定も可能なため、誤入力や記入漏れを防ぎながら必要な情報を確実に集められます。収集したデータはGoogleスプレッドシートと連携して自動的に整理・管理できるため、さまざまな場面で業務効率化にもつながります。

しかし、記述式で途中離脱を防ぎ回答率を高めたい場合には、現在使用しているフォーム作成ツールの機能が不十分に感じられることもあるでしょう。その場合、formrunを使えば下記の7つのメリットがあります。

- プログラミング不要

- 集計がリアルタイムで行える

- 入力補助機能がつけられる

- ワンクリックでrecaptcha設定可能

- お問い合わせ管理、メール対応も可能

- Googleアカウントがある人は簡単に登録が可能

- 万全のセキュリティ

無料での利用も可能なため、ぜひ一度、試してみてはいかがでしょうか。

Sansan、BASE、hey、DMMなど幅広い規模の企業に導入されており、自社に最適なフォームを作ることが可能です。

▼ビジネス利用では、formrunユーザーの”7割”がGoogleフォームから変更しています。

Googleフォームとformrunの違いを知りたい方は、こちらをご覧ください。

>> formrunとGoogleフォームの違い

formrunやフォーム作成や顧客管理に関する情報を発信しております。

EFO(エントリーフォーム最適化)や問い合わせ対応など、

フォームに関するお悩みを解決します。