企業が成長し続けるためには、自社の商品やサービスを長きに渡って利用してもらえるよう、顧客ロイヤルティを向上させていくことが必要不可欠です。

顧客ロイヤルティを測る指標として「NPS(ネット・プロモーター・スコア)」が注目されていますが、実際取り組みたいと思っても具体的な実施方法などがわからないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、NPSとは何なのか、メリットやデメリット、実施方法などを解説します。

NPS施策に役立つツールもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

▼ 無料で簡単にNPSを調査するフォームが作れる「formrun」

とにかく早く簡単にNPSを調査したい、フォームをつくりたい方には「formrun」がおすすめです。専門知識は不要でフォームを作成することができます。まずは、無料でフォームをつくって試してみてください。

目次 [非表示]

NPS(ネット・プロモーター・スコア)とは

NPSとは「Net Promoter Score(ネット・プロモーター・スコア)」を略した言葉で、企業やブランドに対してどのくらい愛着や信頼を持っているか(=顧客ロイヤルティ)を数値化する指標として用いられています。

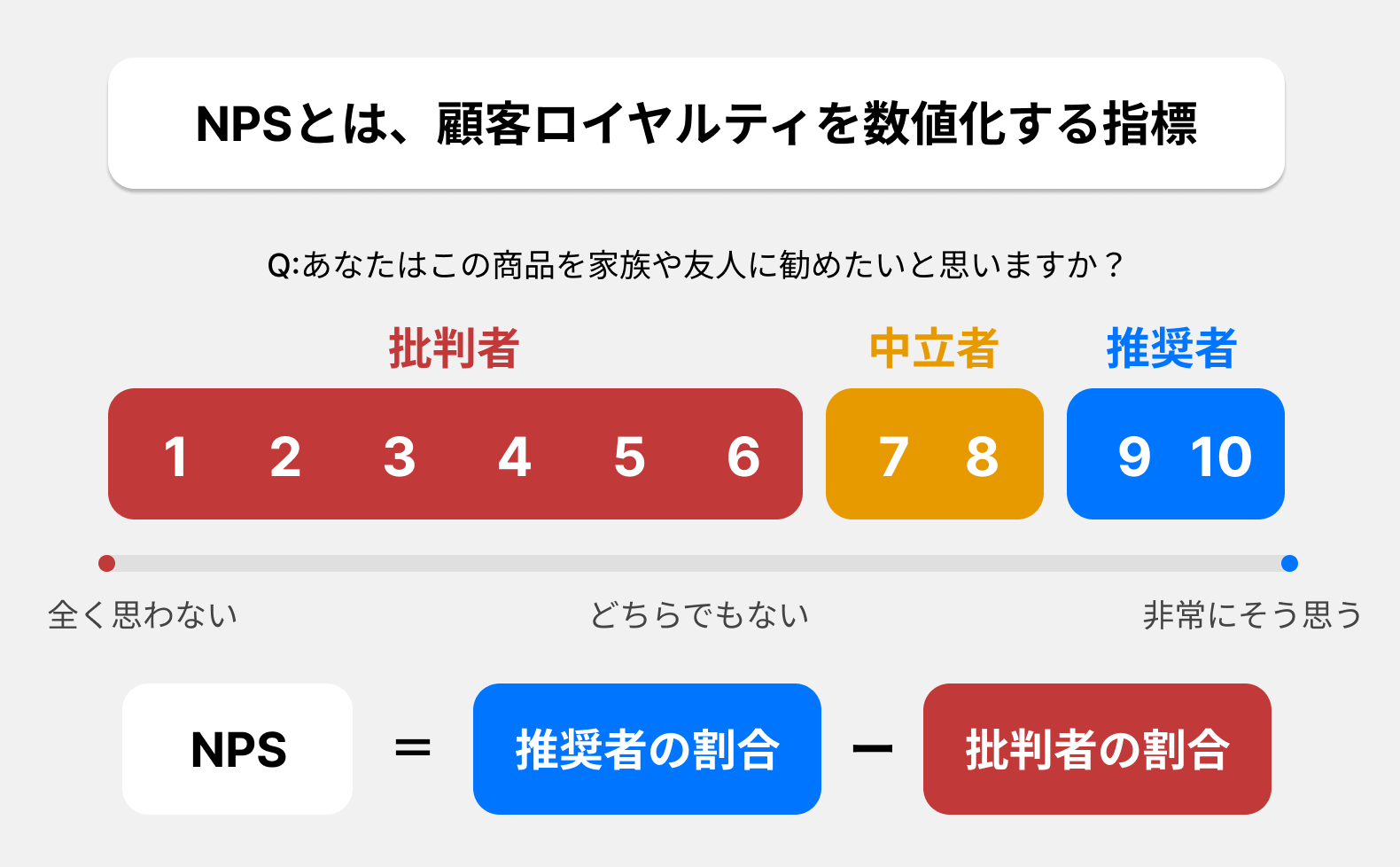

自社の顧客に対して身近な人へのお薦め度を質問し、0から10の11段階で評価してもらうことで数値化し、9-10を「推奨者」、7-8を「中立者」、0-6を「批判者」として分類します。推奨者の割合から批判者の割合を引いた値がNPSスコアで、企業の顧客ロイヤルティやブランドの健康状態を評価するために使用します。

顧客ロイヤルティは、優れた商品やサービスを提供していると感じる「理性」と企業との良い関係性を感じる「感情」の2つの側面を持つため測定が難しいとされていますが、NPSによって簡単に数値化できることから、日本でも積極的に取り入れる企業が増えてきています。

NPSと顧客満足度の違い

NPSと顧客満足度の違いは、収益性に関連しているかどうかです。

NPSはこれからも商品やサービスを使い続けるか、家族や友人に薦めるかなど、顧客とその身近な人における今後の行動が数値化されるものなので、収益性に大きく影響します。

それに対して、顧客満足度でわかるのは顧客がどのくらい商品やサービスに満足しているかという現時点での評価になります。

項目 | NSP (ネット・プロモーター・スコア) | 顧客満足度 |

定義 | 顧客が他人に推薦する可能性を測定する指標 | 顧客が特定の製品やサービスに対する満足度を測定する指標 |

測定方法 | 「この製品/サービスを友人や同僚度どの程度すすめたいと思いますか?」という質問を用いる | 「この製品/サービスに満足していますか?」という質問を用いる |

評価スケール | 0から10の11段階評価 | 通常は1から5または1から10の評価スケール |

スコアの計算 | 推奨者(9-10)の割合から批判者(0-6)の割合を引く | 平均スコアまたは満足度を示す割合 |

目的 | 顧客の愛着や信頼、推薦意向を把握する | 顧客の即時的な満足度を把握する |

利点 | 顧客の長期的なロイヤルティを評価できる | サービスや製品の具体的な改善点を特定しやすい |

活用場面 | 顧客の全体的な体験やブランドの評価に関する調査 | サービスやサポートの直後に行う調査 |

分析の焦点 | 推奨者、消極的中立者、批判者の割合と推移 | 平均満足度スコアと個別のフィードバック |

顧客満足度の調査についての詳細は以下の記事をご覧ください。

>> アンケートの顧客満足度調査で使われる5段階評価とは?活用方法や6つのポイントも解説

NPSを知るメリットとデメリット

NPSを知ることによるメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット

- 今後の行動につながる指標のため、収益の予測に活用しやすい

- 測定方法や評価結果がわかりやすいため、社内での共通認識がとりやすい

- 回答者の負担が少ないため、より多くの回答を集めやすい

- 世界的に統一された指標のため、他社との比較で自社の立ち位置を把握しやすい

デメリット

- 顧客の評価とのギャップを受け入れられない場合がある

- 回答者の感覚や実名/匿名などの条件によって、評価が偏ってしまう場合がある

- 11段階評価のみでは回答に至った背景がわからないため、改善が困難な場合がある

ここで挙げたデメリットは、社内への理解促進やサンプル数の調整、質問の追加などによって改善できることでもあるので、メリットも含めて十分に理解した上で導入するよう心がけましょう。

NPSの調査方法

NPSは、自社の顧客に対して商品やサービスのお薦め度を聞くアンケートを実施し、集めた数値から算出します。

具体的には、「あなたはこの商品を家族や友人に勧めたいと思いますか?」といった質問を行い、顧客に0〜10点の11段階で評価をしてもらいます。

NPSのアンケートを作る際のポイント

NPSは、ただ「〇〇を勧めたいですか?」という質問を並べるだけでは、結果を分析に結びつけにくいです。

NPSのアンケートを作る際には、

- 質問内容は短くわかりやすくする

- 質問数は少なめにする(5分以内で回答できるくらい)

- 記述式の質問も入れる(理由を聞くために)

といったポイントを意識して調査を進めていきましょう。

設問例

| Q1 | あなたはこの商品を家族や友人に勧めたいと思いますか? 0〜10点の点数でお答えください。 |

| Q2 | 上記を選んだ理由をお聞かせください。 |

| Q3 | 商品に対する下記項目ごとの満足度を0~10点でお答えください。 ・味 ・価格 ・ボリューム ・パッケージ |

| Q4 | 商品に対するご意見・ご要望がありましたら、ご自由にお書きください。 |

アンケートの作り方については以下の記事をご覧ください。

>> アンケートとは?アンケート調査をする2つの目的や高品質なアンケートの作り方を解説

NPSの計算方法

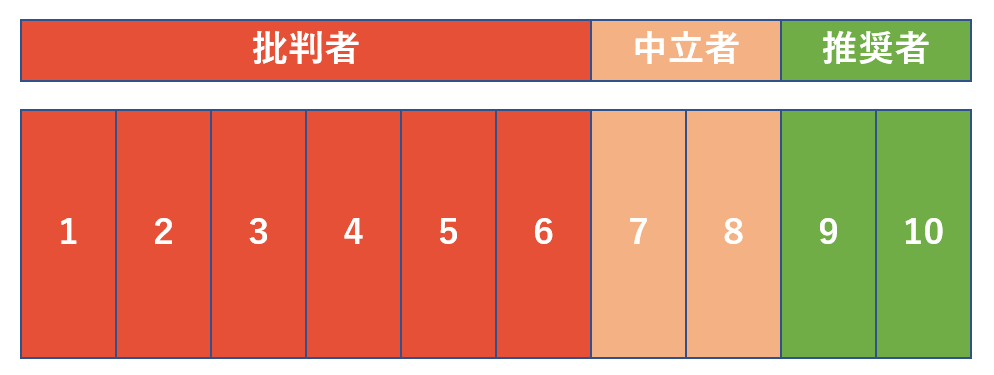

アンケートの回収後、1~10の点数によって顧客のタイプを「批判者」「中立者」「推奨者」の3タイプに分けます。

アンケートに対して1~6点を選んだ人は「批判者」、7~8点を選んだ人は「中立者」、9~10点を選んだ人は「推奨者」として分類され、商品・サービスに対して下記のような行動を取りうるとされています。

- 批判者(ネガティブな意見を有し、他者に悪い意見を広める可能性がある人)

- 中立者(ネガティブな意見はないが、他者に対して特に推奨もしない人)

- 推奨者(愛着・信頼を有しており、他者に薦めてくれる人)

NPSの計算方法

NPSの計算方法は、回答者全体に占める「推奨者」の割合から「批判者」の割合を引くだけと、いたって簡単です。

| 推奨者の割合-批判者の割合=NPS |

ですので、推奨者:60%、批判者:20%の場合だと

| NPS=60-20=40 |

という計算になるため、NPSは40として算出されます。

NPSの分析方法

NPSの数値は、-100~100の範囲内で算出されますが、結果がマイナスだからと言って必ずしも評価が低すぎるというわけではありません。マイナスの数値でも競合より高い可能性があるので、数値だけを見て結果を判断するのではなく、得られた回答も含めて分析を進めることが大切です。

NPSの点数ごとの意見を表にまとめると、どういった点が評価されているのか、もしくは批判されているのかが明確になります。評価されている点は商品・サービスの長所、批判されている点は改善すべきポイントとして捉えるだけでも、新たな気づきを得られるでしょう。

また、NPSに影響を与えるポイントは何なのか、相関係数(2つの要素の関係性の強さを-1~1の数値で表したもの)まで把握しておくと、改善時の優先順位を付けられるようになります。相関係数が高いにも関わらず満足度が低い分野は、優先的に改善を進めることでNPSの向上につなげることができるでしょう。

業界別NPSの平均

NPSは多くの企業で取り入れられ、業界別の数値も発表されています。

こちらでは、いくつかの業界別NPS平均およびランキング1位の企業をご紹介します。

NPSは多くの企業で取り入れられ、業界別の数値も発表されています。

こちらでは、いくつかの業界別NPS平均およびランキング1位の企業をご紹介します。

| 業界 | NPSの平均 | 1位の企業 |

銀行 | -41.9 | 住信SBIネット銀行(NPS:-20.7) |

電力(東日本) | -52.8 | 東京ガス(-29.9) |

電力(西日本) | -46.9 | 大阪ガス(-36.5) |

生命保険 | -54.7 | ソニー生命(-35.0) |

生命保険 | -38.8 | ソニー生命(-25.6) |

生命保険 | -48.0 | プルデンシャル生命(-36.4) |

NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社や株式会社トータル・エンゲージメント・グループなど、NPSを扱っている企業が業界ごとの詳しい数値をレポート化して公開しています。業界別でNPSに影響を与えるポイントを確認できますので、ベンチマーク企業を探す際にダウンロードしてみてはいかがでしょうか。

参考:NPSランキング&アワード( NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社)

NPSを実施している企業は?

NPSはAppleやNetflix、スターバックス コーヒー、Amazonなど名の知られた企業も多く導入しており、NPSを指標とする価値が伺えます。

株式会社アイ・エム・ジェイが2018年に行った調査によると、日本企業におけるNPSの導入率は約10%ということがわかりました。割合としては電気やガスなどの「エネルギー」を扱う業界で最も導入傾向が高く、介護や福祉、組合の業界で低いことが判明しましたが、約8割もの企業がNPS導入の効果を実感しているとのことです。

NPSが活用できている事例

NPSが活用できている事例を2つご紹介します。

実際の活用事例を確認し、導入イメージを掴んでいきましょう。

ライオン株式会社

ライオン株式会社は生活における課題解決を目的としたメディア「Lidea」にて、NPSを活用しています。ただ点数を聞くだけでなく、「ノウハウを実践しているか」「製品の購入に至ったか」などの行動も含めて質問し、点数をつけた意図まで把握できるようにしました。

また、ロイヤルティの高いユーザーが取る行動を基に施策を打ち出し、それ以外のユーザーも同様の行動を取るように促しています。

参考:SMMLab

MyChef(マイシェフ)

関東を中心に個人向けの出張シェフサービスを提供している「MyChef(マイシェフ)」では、リピーターや口コミの増加を目的にNPSを導入しました。NPS60%以上を目標として設定し、1ヶ月ごとにアンケートを実施。柔軟に改善施策を実行していきました。その結果、数値が著しく悪化した際にも原因に気付くことができ、改善を図ることでNPS60%以上を維持できるようになりました。

NPSを実施できるフォーム作成ツールformrun(フォームラン)

formrunは、アンケートや営業の顧客管理など、様々な目的に応じて利用できるフォーム作成ツールです。

作成フォームにおいて、0~10の11段階が評価できる「尺度ボタン」を設置できるため、NPSとしての活用ができます。0には「悪い」、10には「良い」といったラベルを表示できるため、回答者の認識がずれることも防げるでしょう。また、ラベルは非表示にもでき、「良い」「悪い」の文言を変更することも可能です。

また、フォームの項目数にも上限がないため、NPS以外にも合わせて聞きたいことがあれば簡単に追加することができます。例えば自由記述形式で点数を選択した理由を深掘りしたり、回答者の年齢や性別を聞いて属性別のNPSを算出したりするのも良いでしょう。

まとめ:NPSを含めたアンケートを実施しよう

企業ロイヤルティの向上は、収益にも大きく関わります。企業の発展を考えれば、NPSを高めることがいかに重要かということがおわかりいただけたのではないでしょうか。

NPSは、けっして難しいものではありません。

多くの設問を必要とせず、回答者の負担も少ないため、むしろ顧客満足度の調査より簡単だとも言えるでしょう。

多くの企業で導入されているNPSを利用すれば、目指すべきベンチマーク(基準)を把握することも可能です。formrunを使用すれば手軽にNPSのアンケートフォームを作ることができるため、自社のNPS把握に活用してみてはいかがでしょうか。